子どもの権利の認知度

子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)は、1989年に国連総会で採択され、日本は1994年に批准しました。

子どもの権利条約批准から28年を経過し、2022年6月、こども基本法が成立しました。

しかし、2019年11月に公開されたセーブ・ザ・チルドレンの調査(全国15歳から80代までの3万人にアンケート)では、子どもの31.5%、大人の42.9%が子どもの権利条約を「聞いたことがない」と回答しております。

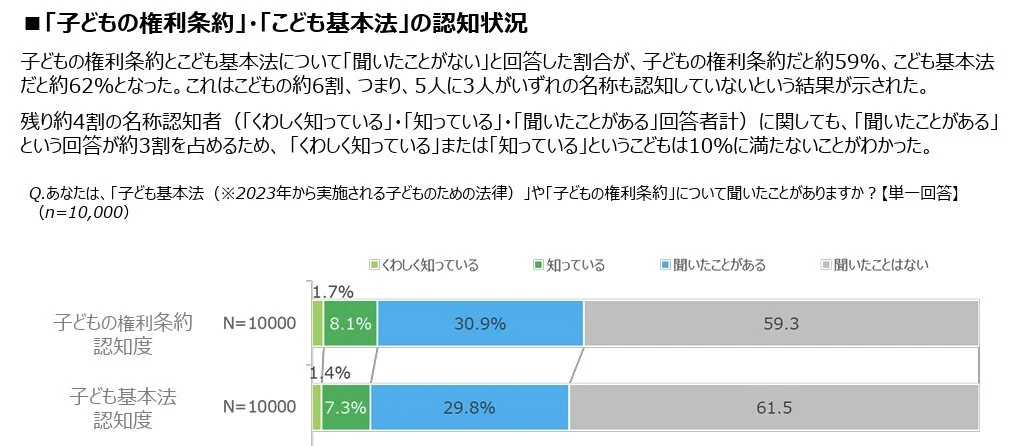

また、2023年5月に公開された日本財団の調査(こども1万人意識調査)では、こども基本法を「聞いたことはない」と答えたこどもが61.5%、子どもの権利条約を「聞いたことはない」と答えたこどもが59.3%という状況です。

子どもの権利条約第42条は「締約国は、適当かつ積極的な方法でこの条約の原則及び規定を成人及び児童のいずれにも広く知らせることを約束する。」と規定し、こども基本法第15条は「国は、この法律及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるものとする。」と規定しております。

また、一般的意見5号(子どもの権利条約の実施に関する一般的措置)では、「個人は自分にどのような権利があるのか知る必要がある(パラ66)」「子どもは自分の権利について知識を身につけなければならない(パラ68)」「子どものまわりのおとなが…条約の意味するところ…とくに条約において権利の主体としての子どもの平等な地位が確認されていることを理解していなければ多くの子どもにとって、条約の定める権利が実現されることはきわめて望み薄い(パラ66)」とされています。

子どもの権利を守っていくためには、子どもの権利の内容や考え方について、子どもも大人も知っている必要があります。

当法人は、活動(子どもアドボカシー事業やアドボケイト養成講座など)を通じて、地域社会に、子どもの権利や社会的養護に関する知識を届けたいと考えております。