社会的養護の概要について

児童福祉法に規定された意見表明等支援事業(子どもアドボカシー事業)は、社会的養護の子どもたちを対象とします。

そこで、社会的養護(児童相談所、児童福祉施設等)の概要について、紹介します。

1.児童相談所の概要

児童相談所は、児童福祉法を根拠に設置された行政機関です。

都道府県、政令指定都市は、設置が必須とされています。その他、中核市や特別区でも児童相談所を設置することができます。

令和5年4月1日時点、全国に児童相談所は232か所あるようです。

児童相談所には、児童相談所長のほか、児童福祉司、児童心理司、一時保護所職員(保育士、児童指導員)、保健師、医師(常勤・非常勤)、弁護士(常勤・非常勤・契約)など幅広い職種の職員が勤務してます。

児童相談所と聞くと「児童虐待」のイメージが強いですが、札幌市児童相談所の場合、「児童虐待」事案が支援ケース全体に占める割合は、4分の1程度です。詳細は、札幌市児童相談所業務概要「2 相談業務」に紹介されています。

児童相談所は、児童虐待以外にも子どもに関する幅広い相談に対応しており、保護者の不在(死亡、失踪、入院、服役など)、家庭不和(親子間の衝突)、養育拒否、監護不適当(虐待までは至らない事案)、手帳に関する相談(知的障害、身体障がい、発達障がいなど)、非行・ぐ犯相談(深夜徘徊、家庭内暴力、金銭持出、万引きなど)、性格行動相談(発達に関し気になる行動特性があるなど)など、様々な事案に対応しています。

2.児童相談所の権限、業務の流れ

下記の図は、児童虐待事案における児童相談所の対応手順です(厚労省HP「子ども家庭福祉人材の専門性確保WG」第6回資料「児童相談所の現状」等参照)。

図の中で子どもが親元から離れることになるのが、「一時保護」と「施設入所措置」「里親委託」です。

一時保護は、短期間(原則2か月以内)の親子分離であり、子どもの安全を確保する目的(緊急保護目的)、アセスメント目的などで実施されます。

長期間の親子分離となる場合には、児童福祉法27条1項3号に基づき、児童養護施設等への入所措置、里親委託措置を実施することになります(措置≒行政処分)。

3.社会的養護の定義

社会的養護の定義について、以下、「新しい社会的養育ビジョン」(新たな社会的養育の在り方に関する検討会)8頁から引用します。

「通常の養育支援や子どもへの直接的な支援は、保護者とサービス提供者の契約で行われているため、開始と終了が保護者の判断や意向に委ねられている。一方、保護者や子どもの意向を尊重しつつも、子どもの成長発達の保障のためには、確実に保護者の養育支援ないし子どもへの直接的な支援を届けることが必要であると行政機関が判断する場合がある。…サービスの開始と終了に行政機関が関与し、子どもに確実に支援を届けるサービス形態を社会的養護と定義する。また、保護者と子どもの分離が必要な事情があり、分離した後の代替養育を公的に保障しサービスを提供する場合は、措置・契約の形態如何に関わらず、社会的養護に含める。具体的には、在宅指導措置(児童福祉法第27 条第1 項第2号)、里親・施設等への措置(児童福祉法第27 条第1 項第3号)、一時保護(児童福祉法第33 条)の児童相談所の行政処分はもとより、自立援助ホームや保護者と施設の契約で入所している障害児施設やショートステイも社会的養護に含める。また、母子生活支援施設もそのサービスの開始や終了には行政機関が関与して入所し、生活全般にあたる支援を行っていることから社会的養護に含める。なお、保護者と分離して子どもが養育されている形態として、親族、非親族、学生寮、下宿、法外施設等に保護者と契約で養育されている場合があるが、これらは社会的養護に含めない。

上記の定義に従えば、社会的養護には、保護者と分離している場合と分離していない場合の両者を含むが、分離している場合を特に代替養育と呼ぶこととする。」

4.代替養育について

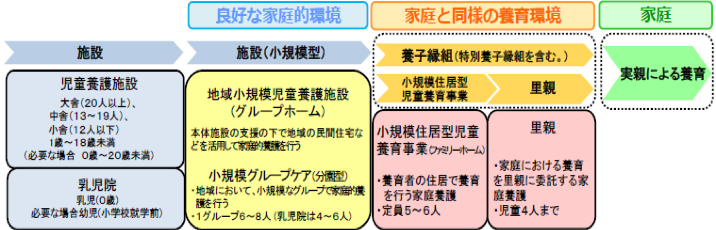

平成28年の児童福祉法改正では、代替養育(子どもを保護者が分離している場合)に関し、「児童を家庭において養育することが困難であり又は適当でない場合にあつては児童が家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育されるよう、児童を家庭及び当該養育環境において養育することが適当でない場合にあつては児童ができる限り良好な家庭的環境において養育されるよう、必要な措置を講じなければならない。」と規定されました(児童福祉法3条の2)。

「家庭養育(family based care)」と「家庭的養育(family-like care)」は異なり、子どもに代替養育を提供する場合、まずは、「家庭養育」を検討することとされています。

「児童を家庭及び当該養育環境において養育することが適当でない場合」とは、子どもの、虐待や不適切な養育に起因する行動上の問題や心理的問題が深刻な状態であり、養子縁組家庭や里親家庭といった個人的な家庭環境ではそうした行動上の問題や精神症状等に対処することが困難な場合や、子どもの年齢が高く、子ども自身が家庭生活に拒否感をもっている場合が該当すると考えられています。

なお、児童福祉施設の種類(児童福祉法7条1項)や里親の種類(児童福祉法6条の4)に関しては、札幌市児童相談所業務概要「7 福祉施設等」の説明が参考になります。