子どもアドボカシーとは

1.子どもアドボカシーの語源など

Advocacy(名詞)=弁護、支持、擁護

Advocate(動詞)=弁護する、支持する、擁護する

Advocate(名詞)=弁護者、支持者、擁護者

英語Advocacyは、ラテン語「ad(誰かに向かって)+voco(呼ぶ)」で(=英語「to call」)に由来するといわれ、「声を上げる」という意味と解されます。

比喩として、子どもの「マイク」になることといわれます。子どもの声を大きくする役割を担い、オン・オフの判断は子どもがする(子ども主導)という意味があります。

2.子どもアドボカシーの担い手

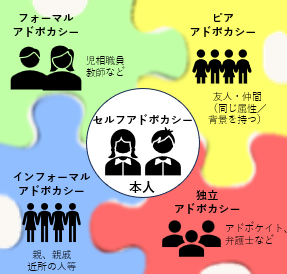

アドボカシーには、本人を中心に様々な担い手が考えられます。様々なアドボカシーの関係を理解するのに役立つのが、イギリスのウェールズで提唱されているで提唱された「アドボカシージグソー」(左図参照)です。

権利の主体である子ども自身に声をあげる力があると信じて、子ども自身のセルフアドボカシーを支持します。

意見表明等支援事業の担い手である意見表明等支援員(アドボケイト)は、右下の「独立アドボカシー」を担うことになります。

独立アドボカシーの一つの特徴として、「子どもの最善の利益」を考慮しない点が挙げられます。意見表明等支援員は、「子どもの最善の利益」を考慮せずに、子どもの声を明確にする/大きくするという役割を担います。

児童相談所や施設、里親などが、明確になった/大きくなった(≒大人の声と同じような影響力を持つようになった)子どもの声を踏まえ、「子どもの最善の利益」を考慮することになります。

3.社会的養護の子ども と 子どもアドボカシー

社会的養護には、虐待や不適切養育の家庭環境で育った多くの子どもがいます。

虐待や不適切養育の家庭では、保護者が、体罰や厳しい叱責を用いながら、子どもを保護者の意に沿うように働きかけることが多いです。

虐待や厳しい叱責を受けた子どもは、最初の頃は泣き叫び、やめてほしいと訴えますますが、徐々に自身の気持ちや感情(悲しい、痛い、辛い、なんで自分だけ…)を押し殺すようになり、子ども自身の「意見」「声」を失います。

このような子どもは、「どうせ自分なんて」と自分の「存在」を否定するようになり、「親の言う通りにしていた方がいい」「自分の人生なんてどうでもいい」と自分の人生や生活への自己コントロール感を失っていきます。

意見表明等支援員(アドボケイト)は、社会的養護の子どもに対し、その声を聴くこと、その子のありのままを受け入れることを届けます。

意見表明等支援員(アドボケイト)は、活動を通じて、子どもが自分自身の気持ちや感情を取り戻し、人生や生活への自己コントロール感を取り戻すこと、子どもが社会に自分の声を届けたいと思うこと(社会への参加)を支援します。